探索カード問題解析

イベントカード情報

探索カード1

Q1:日本人は毎年12月31日にどんな伝統料理を食べますか。

(A)寿司(すし)

(B)うどん

(C )蕎麦(そば)

(D)味噌汁(みそしる)

日本では毎年12月31日にそばを食べる習慣があります。これはそばが他の麺類よりも切りやすいので、今年一年の厄を断ち切るという意味が込められています。12月31日は日本で「大晦日」と呼ばれており、日本人は除夜の夜に家族で熱々の年越しそばを食べることを深く信じています。そして、12時前に食べ終えることで、古い年の厄を取り除き、新しい年を迎える準備をするのです。

探索カード2

Q2: 日本人はクリスマスに何を食べるのが好きですか?

(A)しゃぶしゃぶ

(B)ピザ

(C )さしみ

(D)フライドチキン/唐揚げ

日本人はクリスマスにフライドチキンを食べる習慣があります。ケンタッキーが日本市場に初めて進出した際、ターキーを食べられない在日外国人のために、クリスマスシーズン限定のフライドチキンセットを特別に販売しました。その結果、大変好評を博し、その後日本人にもクリスマスにフライドチキンを食べることが広まりました。また、毎年好調に売れており、クリスマスパーティーバーレルは2ヶ月前から予約が必要です。一年に一度のクリスマスセットを食べるために、人々は喜んでファーストフード店に5時間も並ぶのです。

探索カード3

Q3.よく見かける寿司料理の中で、由来が非常に興味深いものがあります。それは18世紀に日本の賭博者が一日中賭場に通い、空腹を恐れて発明した寿司の食べ方です。以下のどの寿司がその寿司でしょうか?

(A)握り寿司(にぎりずし)

(B)手巻き(てまき)

(C )細巻き(ほそまき)

(D)回転寿司(かいてんずし)

18世紀、日本では多くの博打打ちが一日中賭場に通い、空腹を恐れていました。そこで、彼らは「マグロ」をご飯に混ぜ、海苔で巻いて食べる方法を考案しました。この方法は、大きな口で食べられる上に、ご飯粒が指にくっつくのを防ぐことができるため、一石二鳥であり、博打打ちたちに大変好まれました。

探索カード4

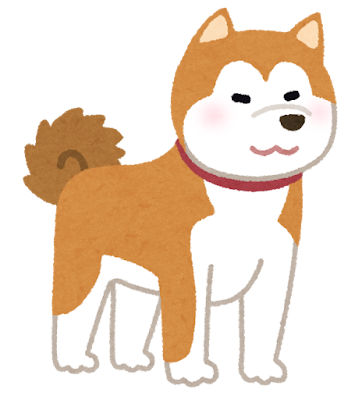

Q4. 渋谷八公はどの犬種ですか?

(A)柴犬

(B)秋田犬

(C)土佐犬

秋田犬は日本犬の一種で、国の天然記念物に指定された六種日本犬の中で唯一の大型犬種です。(他の五種類の国の天然記念物に指定されている日本犬は、柴犬、紀州犬、四国犬、甲斐犬、北海道犬です。)日本では、秋田犬の像や写真を贈ることは「早い回復を願う」という意味があります。日本では、飼い主に対する忠誠心で有名な家庭犬であり、日本で有名な忠犬八公も秋田犬です。

探索カード5

Q5. 日本のパスポートには何種類の色がありますか?

(A)1

(B)2

(C)3

(D)4

最も一般的な赤色の日本のパスポートは10年間有効です。青色のパスポートは5年間のみ有効であり、日本の規定により19歳以下の市民は短期有効パスポートしか申請できないため、持ち主は通常若者です。緑色の日本のパスポートは公務用で、公務員や国会議員が持っています。最後に、濃茶色の外交パスポートは、日本の皇族や高官が所持しています。

探索カード6

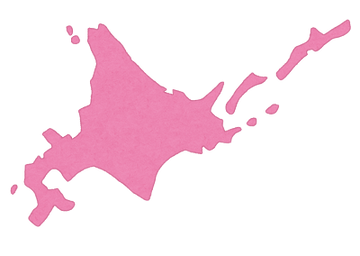

Q6. 日本で最も早くビール文化が普及した地域はどこですか?

(A)京都

(B)東京

(C)沖縄

(D)北海道

北海道は日本で最も早くビール文化が普及した地域で、著名なサッポロビールは日本の四大ビール企業の一つです。(他の三つの会社は、それぞれサントリー、アサヒ、キリンです。)北海道の中心地である札幌市には、日本唯一のビール専門博物館があり、昔の雰囲気を残す醸造所など、ビールの歴史を体験できるスポットがあります。このような札幌は、日本で最も優れたビールの一つであるサッポロビールの発祥地であり、札幌特有の希少なビールが多く存在します。彼らは創業以来、ビールの原料に非常にこだわってきました。多くの品目で地元で栽培された原料を使用し、北海道限定の製品を展開しています。これらは北海道でしか購入できません。また、季節限定のビールは毎年販売されるわけではなく、そのため非常に稀少です。

探索カード7

Q7.日本の郵便ポストは現在赤色ですが、もともとは何色でしたか?

(A)白色

(B)緑色

(C)黒色

(D)オレンジ色

実は最初に、日本郵政が設計した郵便ポストは黒色でした。しかし、当時日本で公共トイレ(日本語の漢字では「垂便箱」)が普及し始めており、多くの人が郵便ポストの「便」を垂「便」箱と間違えてしまいました。また、当時は街灯が十分に普及しておらず、暗い色の外観では見分けがつきにくかったため、多くの問題が発生しました。そこで、1901年に鉄製の郵便ポストを試験導入する際に、目立つ赤色に変更されました。

探索カード8

Q8.日本の伝統的な祝日「七五三」の「七、五、三」とは何を指していますか?

(A)月の順序

(B)祝日の日付

(C)子供の人数

(D)子供の年齢

毎年11月15日は日本の「七五三」の日で、この日は3歳、5歳の男の子と、3歳、7歳の女の子が、伝統的な和服を着て、親と一緒に神社に参拝し、健康を祈ります。家に帰る際には、多くの場合、写真館に立ち寄り、家族の記念写真を撮影します。

探索カード9

Q9.日本人が新婚夫婦にご祝儀を贈る際に、最も忌避する倍数はどれですか?

(A)2倍

(B)3倍

(C)4倍

(D)5倍

新婚夫婦を祝うためにご祝儀を贈る際には、2万円や2の倍数は避けます。日本人は「2」という数字が夫婦の関係を破壊しやすいと考えているためです。一般的には、奇数の3万円、5万円、または7万円を包みます。反対に、台湾や中国では新婚夫婦にご祝儀を贈る際に偶数を好みます。結婚は「双双対対」(カップル)と考えられているため、関連するすべての数字が吉数として偶数とされます。

探索カード10

Q10.日本には「三道」がありますが、次のうちどれが含まれていませんか?

(A)花道

(B)茶道

(C)書道

(D)剣道

「道」は日本の歴史と先人の知恵を体感することができるものです。書道、茶道、花道は広く知られた日本の伝統文化で、「三道」と総称されます。現代でも修養のための人気の技芸です。

探索カード11

Q11.日本の11月3日は何の祝日ですか?

(A)お盆

(B)文化の日

(C)勤労感謝の日

(D)山の日

「文化の日」は1948年に制定された日本の国定祝日です。この日は元々明治天皇の誕生日で「天長節」と呼ばれていましたが、後に「明治節」と改名されました。第二次世界大戦後、「自由と平和を愛し、文化をすすめる日」という理念のもと、1946年11月3日に新憲法『日本国憲法』が公布され、この日を「文化の日」として祝うことになりました。この日は新憲法の精神に基づき、自由と平和を重んじる意味を持ちます。文化の日には、日本各地で文化に関連した多くのイベントが開催されます。皇居で行われる「文化勲章授与式」の他、全国の博物館や美術館の一部が無料で公開されることもあります。また、関連団体の文化芸術活動も盛んに行われます。お盆は8月13日から8月16日まで、勤労感謝の日は11月23日、山の日は8月11日です。

探索カード12

Q12.日本で最も高い山は何ですか?

(A)富士山

(B)阿蘇山

(C)立山

(D)穂高岳

富士山は静岡県と山梨県にまたがる活火山で、標高は3776メートルです。高度は台湾の太魯閣国家公園に位置する、五嶽の一つである南湖大山(3742メートル)に相当します。阿蘇山は九州の熊本県にあり、標高は1592メートルです。立山は富山県にあり、標高は3015メートルです。穂高岳は岐阜県にあり、標高は3190メートルです。

探索カード13

Q13.次のうち、日本三大祭りに含まれないのはどれですか?

(A)東京神田祭

(B)仙台七夕祭

(C)京都祇園祭

(D)大阪天神祭

日本各地には大小さまざまな祭りがあり、その中でも特に盛大で有名で特徴的な祭りが「三大祭り」として知られています。日本三大祭りには、東京「神田祭」、京都「祇園祭」、大阪「天神祭」が含まれます。仙台「七夕祭」は東北地方の有名な祭りですが、日本三大祭りには含まれていません。

探索カード14

Q14.日本で参拝する際に賽銭として通常いくらを投げ入れますか?

(A)50円

(B)1円

(C)5円

(D)10円

日本人は「5円」(日幣5円)を投げ入れるのを好みます。これは「5円」の発音が「ご縁」(御縁)と同じであるためです。ちょうど台湾人が「一元復始」や「六六大順」といった縁起の良い言葉を好むのと同じように、5円硬貨は神社で重要な存在となっています。

探索カード15

Q15.日本の大晦日にお寺で鐘をつく回数は何回ですか?

A:108

B:125

C:110

D:128

108回の鐘の意味:

一般的に日本人は、これが仏教の「煩悩」から来ていると考えています。仏教の定義によれば、人には108の煩悩があります。計算方法は次の通りです:

人には六欲(または六根)=眼、耳、鼻、舌、身、意

六欲の三つの状態=好、悪、平(普通)

二つの次元=浄(清潔)、染(汚れ)

三つの時間軸=前世、今生、来世

よって6 ✕ 3 ✕ 2 ✕ 3=108です。

煩悩は人の心を惑わせ、苦しませます。そのため、一年の最後に、最も心を落ち着ける鐘の音でこの108の煩悩を取り除きます。その他に、中国からの説では、108という数字は12の月、24の節気、72の候の合計から来ているとも言われています。

イベントカード1

2001年9月、日本で狂牛病(BSE)の感染が確認されました。このニュースは大きな衝撃を与え、人々は狂牛病の恐怖にさらされました。その結果、日本はアメリカ産牛肉の輸入および販売を一時停止しました。

イベントカード2

2020年、新型コロナウイルス(COVID-19)の流行により、各業種は影響を受けました。このため、政府は広範な補助金を支給 しました。

イベントカード3

2024年、日本円の価値が新たな低水準を記録し、これにより日本を訪れる観光旅行者が増えました。その結果、あなたの店舗が人気店舗となりました。

イベントカード4

2011年、東日本を襲ったマグニチュード9の巨大地震は、津波や福島第一原子力発電所の事故を引き起こしました。この災害により、多くの食品が放射能の懸念から消費者に拒否される風評被害が起こりました。福島周辺の店舗も影響を受け、売り上げが大きく減少しました。

イベントカード5

大雪により交通が遮断され、食材の運送ができなくなりました。

イベントカード6

2020年の東京オリンピックは、東京にはさまざまな面で多くの利益をもたらしました。

イベントカード7

1984年に起きたグリコ事件では、犯人が固力果社長を誘拐し、多くの有名な食品ブランドの製品に毒を混入させたことがありました。この事件は多くの模倣犯を引き起こし、人々は外出先での食品購入に対して不安を抱くようになりました。

イベントカード8

1973年に石油危機が発生し、多くの生活用品や原材料の価格が急騰しました。そのため、人々は外食を避け、家庭での食事を選ぶようになりました。

イベントカード9

1960年、池田首相は10年以内に国民所得を倍増するという目標を掲げた長期経済計画を策定し、実行後、当初の目標を大きく上回る経済成長を達成しました。

イベントカード10

1966年、世界的に有名なイギリスのバンド「The Beatles」が日本でコンサートを開催し、多くのファンが旅行や聖地巡礼のために日本に集まりました。

イベントカード11

1982年に日本が発売した500円硬貨は、世界的に有名な高額硬貨となった。しかし、これは大量の偽造コインを生み出す結果にもなりました。

イベントカード12

1986年、日本ではバブル経済が発生し、日本の土地や住宅の価格が高騰しました。

イベントカード13

1996年、病原性大腸菌「O157」による食中毒事件が全国で相次ぎ、人々はパニックに陥りました。

イベントカード14

1993年、冷夏の影響で日本の米の収穫量が過去最低となり、国内の米生産量が不足し、外国からの輸入に頼らなければなりません。

イベントカード15

1964 年に東海道新幹線が開通し、移動時間が短縮され、地域経済を促進しました。

イベントカード16

1958年に日清食品の創業者・安藤百福が世界初のパッケージ入り即席麺「チキンラーメン」を発売し、多くの製麺業者も関連した即席麺を発売した。